高齢者の転倒予防に!シニア向けやさしい筋トレ入門

なぜ転倒予防筋トレが重要なのか

高齢者にとって転倒は、骨折や寝たきりにつながる深刻な問題です。厚生労働省の調査によると、要介護状態になる原因の約12%が骨折・転倒に関連しています。転倒すると、「転倒によるケガ→活動量の低下→筋力の低下→再び転倒」という悪循環に陥りやすくなります。

しかし、適切な筋力トレーニングを継続することで、転倒リスクを大幅に軽減できることが多くの研究で証明されています。筋力を維持・向上させることは、バランス能力や歩行能力の改善にもつながり、自信を持って日常生活を送ることができるようになります。本記事では、自宅で安全にできる転倒予防のための筋トレ方法を、座位・立位それぞれの段階別に詳しくご紹介します。無理なく続けられる実践的なプログラムで、健康寿命を延ばしていきましょう。

転倒の原因と筋力の関係

転倒を引き起こす身体要因

転倒は単一の原因ではなく、複数の身体機能の低下が重なって起こります。最も大きな要因は筋力の低下です。特に下半身の筋力が衰えると、歩行時の安定性が失われ、ちょっとした段差やつまずきで体を支えきれなくなります。

バランス能力の低下も見逃せません。体の傾きを感知して素早く修正する能力が衰えると、不安定な姿勢から立て直すことが難しくなります。さらに、歩幅の減少や歩行速度の低下といった歩行能力の変化も転倒リスクを高めます。加えて、関節の柔軟性が失われると、とっさの動作に体がついていかず、転倒につながりやすくなります。これらの要因は相互に関連しており、筋力トレーニングはこれらすべての改善に効果を発揮します。

転倒予防に特に重要な6つの筋肉群

転倒予防のためには、下半身の主要な筋肉をバランスよく鍛えることが重要です。以下の6つの筋肉群は、特に転倒予防に直結する役割を担っています。

| 筋肉名 | 場所 | 転倒予防における役割 |

|---|---|---|

| 腸腰筋 | 股関節前面の深部 | 足を前に踏み出す動作を担い、歩幅の確保と重心移動のコントロールに不可欠 |

| 中殿筋 | お尻の側面 | 片足立ちや歩行時に骨盤を安定させ、左右へのふらつきを防ぐ |

| 大腿四頭筋 | 太ももの前面 | 膝を伸ばす力を生み出し、立ち上がりや階段昇降、歩行時の安定性を支える |

| ハムストリングス | 太ももの裏面 | 歩行時の制動力を発揮し、膝の曲げ伸ばしのコントロールを担う |

| 下腿三頭筋 | ふくらはぎ | つま先立ちや蹴り出しの力を生み、前方への転倒を防ぐ踏ん張り力を提供 |

| 前脛骨筋・足指屈筋 | すねと足の裏 | つま先を上げてつまずきを防止し、足指で地面をしっかり捉える力を生む |

転倒予防筋トレの基本原則

安全性を最優先

転倒を予防するための筋トレで転倒してしまっては本末転倒です。トレーニングを始める際は、必ず安全な環境を整えましょう。周囲に物を置かず、すぐに掴まれる椅子や手すりを用意してください。最初は座って行える運動から始め、慣れてきたら徐々に立位での運動に移行します。痛みを感じたらすぐに中止し、無理な負荷をかけないことが大切です。回数や強度は、自分の体力レベルに合わせて調整しましょう。

継続性の重要性

筋力トレーニングの効果は、継続することで初めて実感できます。理想的な頻度は週2〜3回です。毎日行う必要はありませんが、間隔を空けすぎると効果が薄れてしまいます。朝起きた後や入浴前など、決まった時間に行う習慣をつけると続けやすくなります。テレビを見ながら、音楽を聴きながらなど、楽しみながら取り組める工夫も継続の秘訣です。最初は少ない回数から始め、体が慣れてきたら徐々に増やしていきましょう。

座位でできる転倒予防筋トレ

座位トレーニングの利点

座って行う筋トレは、転倒予防トレーニングを始める方に最適です。椅子に座った状態なら転倒の心配がなく、安全に筋力を鍛えることができます。バランスを保つ必要がないため、鍛えたい筋肉に集中して力を入れられます。また、テレビを見ている時間や休憩時間など、日常生活の中で気軽に取り入れられるのも大きな利点です。体力に不安がある方や、立位での運動が難しい方も無理なく始められます。

具体的なトレーニング方法

腸腰筋強化:座位での膝上げ運動

椅子に深く腰かけ、背筋を伸ばします。片方の太ももを両手で軽く押さえ、その抵抗に逆らうように膝をゆっくり持ち上げます。5秒間キープしたら、ゆっくり下ろします。これを左右各10回、2セット行います。太ももを持ち上げる時に上半身が後ろに倒れないよう注意しましょう。手の抵抗は軽めから始め、慣れてきたら少しずつ強くしていきます。

中殿筋強化:膝開き運動

椅子に座り、両膝の間にクッションやボールを挟みます。両手で膝の外側から軽く押さえ、その抵抗に逆らって膝を外側に開こうとします。5秒間力を入れたら緩めます。これを10回、2〜3セット繰り返します。骨盤が左右に傾かないよう、体幹をまっすぐ保つことがポイントです。力を入れる際は息を止めず、自然な呼吸を続けましょう。

大腿四頭筋強化:座位での膝伸ばし運動

椅子に浅めに座り、片方の膝をゆっくり伸ばして足を床と平行になるまで持ち上げます。つま先を体の方に向け、太ももの前側に力が入っているのを確認しながら5秒間キープします。ゆっくり元に戻し、左右各10回、2〜3セット行います。膝を伸ばしきると痛みがある場合は、伸ばす角度を浅くして無理のない範囲で行いましょう。

下腿三頭筋強化:座位でのかかと上げ運動

椅子に座り、両足を床につけた状態から、かかとをゆっくり持ち上げてつま先立ちの姿勢を作ります。ふくらはぎの筋肉が収縮するのを感じながら2〜3秒キープし、ゆっくり下ろします。15〜20回を2セット行います。安定しない場合は、椅子の座面や太ももに手を置いて体を支えましょう。慣れてきたら、片足ずつ行うとより効果的です。

前脛骨筋・足指筋強化:つま先上げ運動とタオル寄せ

椅子に座り、かかとは床につけたまま、つま先だけを持ち上げます。すねの筋肉に力が入るのを感じながら5秒間キープし、ゆっくり下ろします。15回を2セット行います。また、床にタオルを広げて足の指でたぐり寄せる運動も効果的です。足指を使ってタオルをつかみ、自分の方に引き寄せる動作を繰り返すことで、足裏と足指の筋力が鍛えられます。

立位でできる転倒予防筋トレ

立位トレーニングの注意事項

立って行う筋トレに移行する際は、安全確保が最優先です。必ず壁や手すり、しっかりした椅子の背もたれなど、いつでも掴まれるものの近くで行いましょう。床は滑りにくい素材を選び、周囲に障害物がないことを確認します。最初は軽い負荷から始め、バランスが取れるようになってから徐々に難易度を上げていきます。体調が優れない日や、めまい・ふらつきを感じる時は無理せず座位運動にとどめましょう。

効果的な立位トレーニング

スクワット(大腿四頭筋・大殿筋強化)

足を肩幅に開いて立ち、両手を前に伸ばすか椅子の背もたれに軽く手を添えます。背筋を伸ばしたまま、椅子に座るようなイメージでゆっくり腰を下ろします。膝がつま先より前に出ないよう注意し、太ももが床と平行になる手前まで下ろしたら、ゆっくり元の姿勢に戻ります。膝に負担がかかる場合は、浅い角度で行いましょう。10回を2〜3セット、週2〜3回行います。

初心者の方は、実際に椅子を後ろに置き、座る寸前で立ち上がる「椅子スクワット」から始めると安全です。膝が内側に入らないよう、つま先と膝の向きを揃えることも重要なポイントです。呼吸は止めず、下ろす時に息を吸い、立ち上がる時に吐くリズムで行いましょう。

片足立ち(中殿筋・バランス強化)

壁や手すりに片手を添え、反対側の足を床から5〜10センチ浮かせます。この姿勢を5〜10秒間キープします。左右各5回ずつ、1日2〜3セット行います。最初は壁にしっかり手をついて行い、慣れてきたら軽く指先を添える程度にして負荷を上げていきます。さらに慣れたら、目を閉じて行うとバランス能力がより向上します。ただし、目を閉じる際は必ず壁や手すりにすぐ掴まれる状態で行いましょう。

踏み出し運動(腸腰筋・全身協調性)

足を肩幅に開いて立ち、片足を前方に大きく踏み出します。踏み出した足に体重を移動させながら、後ろの足のかかとを浮かせます。2〜3秒キープしたら元の位置に戻ります。左右交互に各10回行います。側方への踏み出しも効果的です。真横に足を踏み出し、体重を移動させることで、より動的なバランストレーニングになります。不安定な場合は、手すりや椅子の背もたれに片手を添えながら行いましょう。

つま先立ち運動(下腿三頭筋強化)

壁や手すりに両手を軽く添え、両足のかかとをゆっくり持ち上げてつま先立ちになります。2〜3秒キープしてから、ゆっくりかかとを下ろします。15〜20回を2〜3セット行います。ふくらはぎの筋肉が収縮するのを意識しながら行うと効果が高まります。慣れてきたら、片足ずつ行うとさらに負荷が増します。ただし、片足の場合は必ずしっかり手すりを持って行いましょう。

ステップ体操(全身持久力・協調性向上)

その場で足踏みを行います。太ももが床と平行になる高さまで膝を上げ、リズミカルに左右交互に足を上げ下ろします。1分間を1セットとし、2〜3セット行います。音楽に合わせて行うと楽しく続けられます。腕も大きく振ることで、全身運動の効果が高まります。疲れたら途中で休憩を入れ、無理のないペースで続けましょう。ステップ体操は心肺機能の向上にも効果があり、転倒予防だけでなく全身の健康維持に役立ちます。

バランス・柔軟性を高める補助運動

ストレッチの重要性

筋力トレーニングだけでなく、ストレッチも転倒予防には欠かせません。関節の可動域が狭くなると、とっさの動きに体がついていかず転倒しやすくなります。筋肉の柔軟性を保つことで、スムーズな動作が可能になり、バランスを崩した時の回復力も向上します。ストレッチは筋トレの前後に行うと、ケガの予防と疲労回復にも効果的です。痛みを感じない範囲でゆっくり伸ばし、反動をつけずに行うことが大切です。

転倒予防に効果的なストレッチ

股関節ストレッチ

椅子に座り、片足を反対側の太ももの上に乗せて、足首が膝の上に来るようにします。背筋を伸ばしたまま上半身をゆっくり前に倒すと、お尻から股関節にかけて伸びを感じます。20〜30秒キープし、左右行います。また、立位で片膝を曲げて手で足首を持ち、かかとをお尻に近づけると、太ももの前側(腸腰筋)が伸びます。壁に手をついてバランスを取りながら行いましょう。

足首ストレッチ

壁に両手をついて立ち、片足を後ろに引いてかかとを床につけたまま、前の膝を曲げていきます。後ろ足のふくらはぎ(アキレス腱)が伸びるのを感じたら20〜30秒キープします。左右行います。また、椅子に座って足首をゆっくり回したり、つま先を上げ下げしたりする運動も、足首の柔軟性向上に効果的です。足首が硬いとつまずきやすくなるため、毎日の習慣にしましょう。

体幹ストレッチ

椅子に座り、背筋を伸ばした状態で上半身をゆっくり左右に倒します。体の側面が伸びるのを感じたら15〜20秒キープし、反対側も同様に行います。また、座ったまま上半身を左右にゆっくりひねる動作も、体幹の柔軟性と骨盤周りの可動域改善に役立ちます。体幹の柔軟性が高まると、バランスを崩した時の立て直しがスムーズになります。

トレーニングプログラムの組み立て方

初心者向け1週間プログラム例

運動習慣がない方や体力に不安がある方は、まず座位運動中心のプログラムから始めましょう。以下のスケジュールを参考に、無理のない範囲で取り組んでみてください。

| 曜日 | トレーニング内容 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 月曜日 | 座位での膝上げ・膝開き・膝伸ばし運動 + 足首ストレッチ | 15分 |

| 火曜日 | 休息日(軽いウォーキングや家事でOK) | – |

| 水曜日 | 座位でのかかと上げ・つま先上げ・タオル寄せ + 股関節ストレッチ | 15分 |

| 木曜日 | 休息日 | – |

| 金曜日 | 月曜日と同じメニュー + 体幹ストレッチ | 15分 |

| 土日 | 休息日または軽いストレッチのみ | 10分 |

慣れてきた方向け応用プログラム

座位運動に慣れて体力がついてきたら、徐々に立位運動を取り入れていきましょう。週3回のトレーニング日のうち、1回を立位中心、2回を座位中心にするなど、バランスよく組み合わせます。立位運動では、椅子スクワット5回、片足立ち左右各5秒、つま先立ち10回から始め、慣れてきたら回数と保持時間を増やしていきます。ステップ体操も30秒から始めて、徐々に1分まで延ばしましょう。常に安全を最優先し、体調に合わせて調整することが大切です。

継続のコツ

筋トレを習慣化するには、生活リズムに組み込むことが効果的です。朝の身支度の後、テレビのニュースを見ながら、入浴前など、毎日決まったタイミングで行うと忘れにくくなります。カレンダーに実施した日を記録したり、家族や友人と一緒に取り組んだりするのもモチベーション維持に役立ちます。完璧を目指さず、できない日があっても気にせず、また再開すればよいという気楽な気持ちで続けましょう。小さな変化でも成果を実感できたら自分を褒めることも大切です。

注意点と医療機関との連携

トレーニング中の注意事項

運動中に痛みを感じたら、すぐに中止して休憩しましょう。筋肉痛は自然なものですが、関節や筋に鋭い痛みがある場合は無理をせず、医師に相談してください。めまいやふらつき、息切れが激しい場合も運動を中断し、症状が治まるまで休みます。水分補給も重要で、運動前後には必ずコップ1杯の水を飲みましょう。特に夏場や暖房の効いた部屋では脱水に注意が必要です。

医療機関への相談が必要なケース

心臓病、高血圧、糖尿病、骨粗鬆症などの持病がある方は、運動を始める前に必ず主治医に相談しましょう。膝や腰に痛みがある場合も、医師や理学療法士の指導のもと、適切な運動プログラムを作成してもらうことをお勧めします。転倒歴がある方や、強い不安を感じる方も、専門家のサポートを受けながら安全に取り組むことが大切です。地域の介護予防教室や健康教室なども活用すると、専門家の指導を受けながらグループで楽しく運動できます。

まとめ

転倒予防のための筋力トレーニングは、安全に長く自立した生活を送るための重要な取り組みです。座位から始めて徐々に立位運動へと進めることで、無理なく筋力とバランス能力を向上させることができます。週2〜3回、1回15〜20分程度の運動を継続することで、転倒リスクが大幅に軽減され、日常生活動作もスムーズになります。

筋力がつくと、立ち上がりや歩行が楽になり、外出への自信も回復します。活動量が増えることで、さらに筋力が維持・向上し、好循環が生まれます。この好循環こそが、健康寿命を延ばし、いつまでも自分らしく生きるための鍵となります。今日から無理のない範囲で、転倒予防筋トレを始めてみませんか。小さな一歩が、将来の大きな安心につながります。

ご自宅で安全に始めたい方へ—出張トレーニングRioToRe のご案内

「続けられるか不安」「ジムまで行くのが大変」——そんな方には、理学療法士がご自宅にお伺いする出張型の転倒予防トレーニングがおすすめです。RioToRe(リオトレ)は、国家資格(理学療法士)を有するトレーナーが、住環境や生活動線を確認しながら完全マンツーマンで安全・実践的なプログラムを提供します。

RioToReが選ばれる理由

- 医療知見に基づく評価とアプローチ:理学療法士免許を保有したトレーナーが筋力・バランス・柔軟性を評価し、転倒要因に合わせたオーダーメイドの運動計画を作成。

- 自宅環境に最適化:手すりや椅子の高さ、動線を踏まえた「その場で実践できる」安全対策とトレーニング。

- 体調に合わせた進行:痛み・既往歴・服薬状況を確認し、座位→立位へ段階的に負荷を調整。

- 家族への共有:セッション後にポイントや自主トレ方法を簡潔にレポート。離れて暮らすご家族にも安心。

- 複数の提携医療機関との連携:提携している複数の医療機関との連携により、既往歴がある方でも医師の指示に基づいて安心安全にトレーニングを進行。

こんな方におすすめです

- 最近つまずきやすい、歩幅が狭くなった、立ち上がりが重たく感じる。

- 病院のリハビリが終了し、“その後の継続”を自宅で行いたい。

- 外出が不安で、まずは家の中から安全に始めたい。

ご利用の流れ

- お問い合わせ:ご希望日時・お困りごとをお伺いします。

- 初回ヒアリング&評価:姿勢・歩行・筋力・バランスをチェック(約15〜20分)。

- 体験セッション:安全な範囲での運動実施とホームエクササイズ提案(60分目安)。

- プラン提案:目標・頻度・期間をご相談のうえ、無理なく続けられる計画を作成。

対応エリア

東京(港区・渋谷区・目黒区・世田谷区・千代田区・中央区・江東区・新宿区ほか)。エリア外もご相談ください。

まずは体験から:「転倒が不安」「どこから始めれば良いか分からない」方は、体験セッションをご利用ください。ご本人にもご家族にも、今日からできる具体策をお持ち帰りいただけます。

お申し込み・ご相談は、公式LINEまたはお問い合わせフォームにて承ります。ご希望の曜日・時間帯をお知らせください。

【監修者プロフィール】

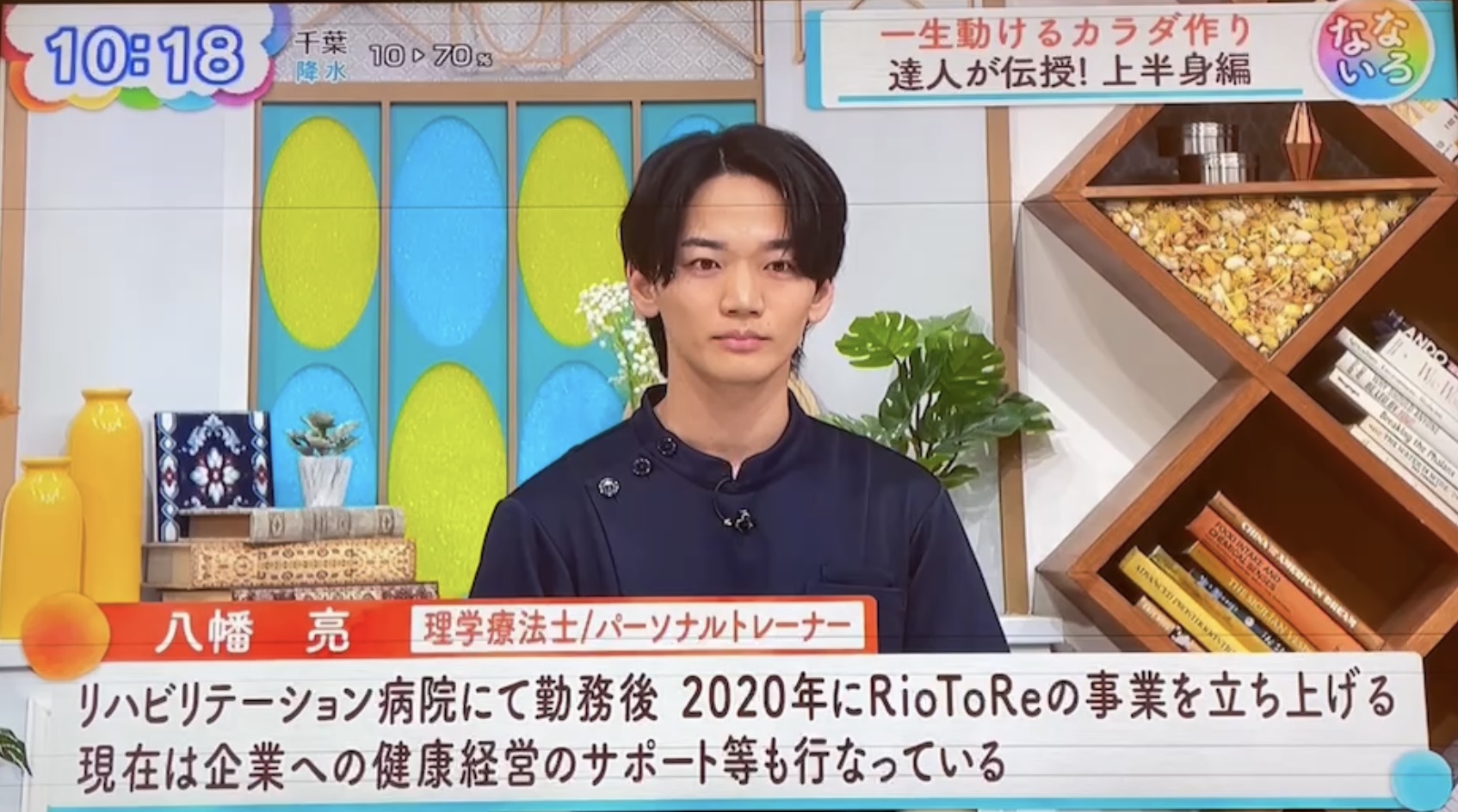

八幡 亮(やわた りょう)

国家資格:理学療法士(PT)

RioToRe代表。

回復期リハビリ病院にて4年間、脳血管疾患や整形外科術後の患者を含む2,000人以上の症例を担当。その後オーストラリア・シドニーでパーソナルトレーナー/指圧マッサージセラピストとして活動。

現在は東京を拠点に、理学療法士トレーナーによる高齢者専門の出張型パーソナルトレーニング・自費リハビリ「RioToRe」を運営。企業の健康経営サポートや講演活動も行い、最新のリハビリ知見を活かしたサービスを提供している。

<メディア出演>

テレビ東京「なないろ日和」出演

雑誌・Webメディアにて健康記事を多数監修