シニアの膝痛予防!自宅でできる筋トレガイド【理学療法士が解説】

シニア世代の膝痛の実態と原因

膝痛の現状データ

日本における膝痛の実態は、想像以上に深刻です。変形性膝関節症の診断を受けている患者数は約1,000万人にのぼり、レントゲン検査で確認できる潜在的な患者数を含めると、その数は約3,000万人に達すると推定されています。これは日本人の約4人に1人が膝の問題を抱えている計算になります。

特に60歳以上の女性では、膝痛の訴えが顕著に増加します。厚生労働省の調査データが示す通り、女性の有訴者率70.2%という数字は、シニア女性の約7割が何らかの関節痛を経験していることを意味しており、その多くが膝関節に関連する痛みです。この高い有訴者率は、早期からの予防対策の必要性を強く示唆しています。

| 項目 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 関節痛有訴者率 | 40.7% | 70.2% |

| 変形性膝関節症患者数 | 約1,000万人 | |

| 潜在患者数 | 約3,000万人 | |

膝痛の主な原因

膝痛の主な原因は、加齢に伴う骨の新陳代謝の低下です。年齢を重ねると、骨や軟骨の再生能力が衰え、膝関節のクッション機能を果たす軟骨がすり減りやすくなります。この軟骨の摩耗が、痛みや炎症の直接的な原因となります。

さらに、軟骨へのストレスを増大させる要因として、以下のような問題があります。

- 冷えによる血行不良と関節の硬直

- 肥満による膝関節への過度な負担

- 過去のスポーツ外傷や怪我の後遺症

- O脚やX脚などの骨格アライメントの問題

- 筋力低下による関節の不安定化

特に注目すべきは、筋力低下による関節の不安定化です。膝関節を支える筋肉が弱まると、歩行時や階段の昇降時に膝が不安定になり、軟骨への負担が増大します。これが悪循環を生み、さらなる痛みと筋力低下を招くのです。

女性に膝痛が多い理由としては、男性に比べて筋肉量が少ないこと、基礎代謝が低く体重管理が難しいこと、そして閉経後のホルモン変化により骨密度が低下しやすいことが挙げられます。これらの要因が複合的に作用し、女性の膝痛リスクを高めています。

膝痛予防に効果的な筋肉と運動の基礎知識

鍛えるべき重要な筋肉

膝痛予防には、膝関節を支える複数の筋肉をバランスよく鍛えることが不可欠です。それぞれの筋肉が果たす役割を理解することで、より効果的なトレーニングが可能になります。

大腿四頭筋は、太ももの前面にある大きな筋肉群で、膝関節の安定性を高める最も重要な筋肉です。この筋肉が強化されると、歩行時や立ち上がり動作時に膝への負担が軽減され、膝蓋骨(膝のお皿)が正しい位置に保たれます。膝痛予防の要となる筋肉といえるでしょう。

内転筋は、太ももの内側に位置し、膝蓋骨の安定化に重要な役割を果たします。この筋肉が衰えると、膝が内側や外側にぶれやすくなり、関節への負担が増大します。特にO脚傾向のある方は、内転筋の強化が効果的です。

大臀筋は、お尻の大きな筋肉で、正しい歩行姿勢をサポートします。この筋肉が弱いと骨盤が不安定になり、結果として膝への負担が増えます。大臀筋を鍛えることで、体幹の安定性が向上し、膝への負担を軽減できます。

ハムストリングは、太ももの裏側にある筋肉群で、膝の後面を支え、膝関節の過伸展を防ぎます。大腿四頭筋とのバランスが重要で、両者をバランスよく鍛えることで、膝関節の安定性が飛躍的に向上します。

| 筋肉名 | 位置 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 大腿四頭筋 | 太もも前面 | 膝関節の安定性向上、膝蓋骨の正常な動き |

| 内転筋 | 太もも内側 | 膝蓋骨の安定化、膝のぶれ防止 |

| 大臀筋 | お尻 | 正しい歩行姿勢のサポート、骨盤安定化 |

| ハムストリング | 太もも裏側 | 膝後面の支持、過伸展の防止 |

レベル別自宅筋トレメニュー

運動能力チェック法

自分に合った運動レベルを知るために、まず基本の足上げ体操テストを行いましょう。このテストは簡単で安全に実施でき、現在の筋力レベルを把握するのに最適です。

テスト方法:仰向けに寝て、片足を床から約10cm上げた状態で5秒間キープします。これを左右交互に20回繰り返せるかどうかを確認してください。この動作が問題なく完了できれば中級レベル、途中で疲れてしまったり、足が震えてしまう場合は初級レベルから始めることをおすすめします。焦らず、自分のペースで段階的にレベルアップしていきましょう。

初級レベル(基本テストができなかった方向け)

初級レベルでは、膝に負担をかけずに安全に筋力を養う「押しつぶし体操」から始めます。この運動は椅子に座った状態で行うため、バランスを崩す心配がなく、運動習慣のない方でも安心して取り組めます。

押しつぶし体操の実施方法:椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばした姿勢を保ちます。両膝の間にクッションや柔らかいボールを挟み、太ももの内側の筋肉を使って、5秒間しっかりと押しつぶします。その後ゆっくりと力を抜き、これを1セットとします。20回を3セット行いましょう。

この運動はハムストリングと内転筋を同時に鍛えることができ、膝への直接的な負担がほとんどありません。呼吸を止めずに、自然な呼吸を続けながら行うことがポイントです。2週間程度継続できたら、基本の足上げ体操テストに再チャレンジしてみましょう。

中級レベル(基本テストができた方向け)

中級レベルでは、4つの基本的な筋トレメニューをバランスよく行い、膝を支える筋肉を総合的に強化します。各運動を正しいフォームで行うことが重要です。

① 基本の足上げ体操

仰向けに寝て、片足を床から約10cm上げ、膝をしっかりと伸ばした状態で5秒間キープします。ゆっくりと足を下ろし、反対の足も同様に行います。この動作を交互に20回、3セット実施してください。大腿四頭筋を集中的に鍛えることができ、膝関節の安定性が大きく向上します。足を上げる高さよりも、膝をしっかり伸ばすことを意識しましょう。

② 横上げ体操

横向きに寝て、下側の足は軽く曲げて体を安定させます。上側の足を床から30〜40cm程度ゆっくりと上げ、3秒間キープした後、ゆっくりと下ろします。片側20回ずつ、3セット行いましょう。この運動は骨盤の安定化と中臀筋の強化に効果的で、正しい歩行姿勢の獲得につながります。急激に足を上げるのではなく、ゆっくりとした動作を心がけることで、筋肉への効果が高まります。

③ 内転筋体操

仰向けに寝て、両膝を立てます。太ももの間にクッションを挟み、内ももの筋肉を意識しながら5秒間強く圧迫します。これを20回、3セット行います。内転筋を鍛えることで膝蓋骨が安定し、膝のぶれが減少します。クッションを押しつぶす際は、太ももの内側に力が入っていることを確認しながら実施しましょう。

④ 屈伸体操

椅子の背もたれに軽く手を添えて立ち、ゆっくりと膝を曲げてから伸ばす動作を繰り返します。膝を曲げる角度は、痛みのない範囲で30〜45度程度にとどめ、深く曲げすぎないよう注意してください。20回を3セット行うことで、関節可動域の拡大と膝周りの筋肉の柔軟性向上が期待できます。動作はゆっくりと、反動をつけずに行うことが大切です。

| 運動名 | 主な効果 | セット数 | 注意ポイント |

|---|---|---|---|

| 基本の足上げ体操 | 大腿四頭筋強化 | 20回×3セット | 膝をしっかり伸ばす |

| 横上げ体操 | 中臀筋強化、骨盤安定化 | 20回×3セット | ゆっくりとした動作 |

| 内転筋体操 | 膝蓋骨の安定化 | 20回×3セット | 内ももを意識する |

| 屈伸体操 | 関節可動域拡大 | 20回×3セット | 痛みのない範囲で実施 |

上級レベル(慣れてきた方向け)

中級レベルの運動を3ヶ月以上継続し、余裕を感じるようになったら、上級レベルに挑戦しましょう。運動強度を段階的に上げることで、さらなる筋力向上が期待できます。

まず、各運動の回数を20回から30回に増やします。慣れてきたら、足首に500g程度の軽いウエイトを装着して運動を行うことで、より効果的な筋力強化が可能になります。ただし、ウエイトは必ず軽いものから始め、膝に痛みを感じた場合はすぐに中止してください。

さらに、片足立ちでのバランス運動を追加することで、日常生活での転倒予防効果も高まります。椅子の背もたれに軽く手を添え、片足で30秒〜1分間立つ練習を左右それぞれ3回ずつ行いましょう。バランス能力の向上は、膝への負担軽減だけでなく、転倒リスクの低減にもつながる重要な要素です。

上級レベルまで進むと、設備が整ったジムで高負荷でトレーニングをする方法もあります。

参考:ジムのメリット・デメリットとは?選び方やおすすめジムも紹介

日常生活での膝痛予防のポイント

正しい歩き方

筋トレと並んで重要なのが、日常生活での正しい歩き方です。かかとから着地し、足裏全体で体重を受け止めた後、母趾(親指)でしっかりと地面を蹴り出す歩き方を心がけましょう。この歩行パターンは膝への衝撃を分散し、筋肉を効率的に使うことができます。

また、膝を伸ばして歩くことも重要です。膝が曲がった状態での歩行は、大腿四頭筋に過度な負担をかけ、膝痛の原因となります。背筋を伸ばし、やや遠くを見るような姿勢で歩くことで、自然と膝が伸びた正しい歩行フォームになります。

日常でできる簡単運動

日常生活の中でできる簡単な運動を取り入れることで、筋トレ効果をさらに高めることができます。

- エレベーターやエスカレーターを避け、できるだけ階段を利用する(下りは膝に負担がかかるため、上りを重点的に)

- 歯磨きや料理の最中に片足立ちバランス訓練を行う

- 信号待ちや電車待ちの時間に、かかとの上げ下げ運動を行う

これらの「ながら運動」は、特別な時間を取らずに筋力維持ができる優れた方法です。日常の動作に組み込むことで、無理なく継続できます。

生活習慣の改善

膝痛予防には、運動だけでなく生活習慣全般の見直しも重要です。体重が1kg増えると、歩行時には膝に3〜4kgの負担が増加するため、適正体重の維持は膝痛予防の基本となります。バランスの取れた食事と適度な運動で、無理のない体重管理を心がけましょう。

冷え対策も忘れてはいけません。膝が冷えると血行が悪くなり、筋肉が硬くなって関節の動きが悪くなります。入浴で体を温めたり、膝用のサポーターを活用することも効果的です。

また、正しい座り方・立ち方を身につけることも大切です。椅子に座る際は深く腰掛け、背もたれに背中をつけて姿勢を保ちます。床に座る場合は、正座やあぐらよりも、椅子座りを推奨します。長時間同じ姿勢を続けると膝が固まりやすいため、30分に一度は立ち上がって軽く体を動かすようにしましょう。

専門的な指導を受けたい方へ

自宅での筋トレは手軽で効果的ですが、一人で継続することに不安を感じる方や、より専門的な指導を受けたい方もいらっしゃるでしょう。そのような方には、シニア世代に特化した運動指導サービスの利用をおすすめします。

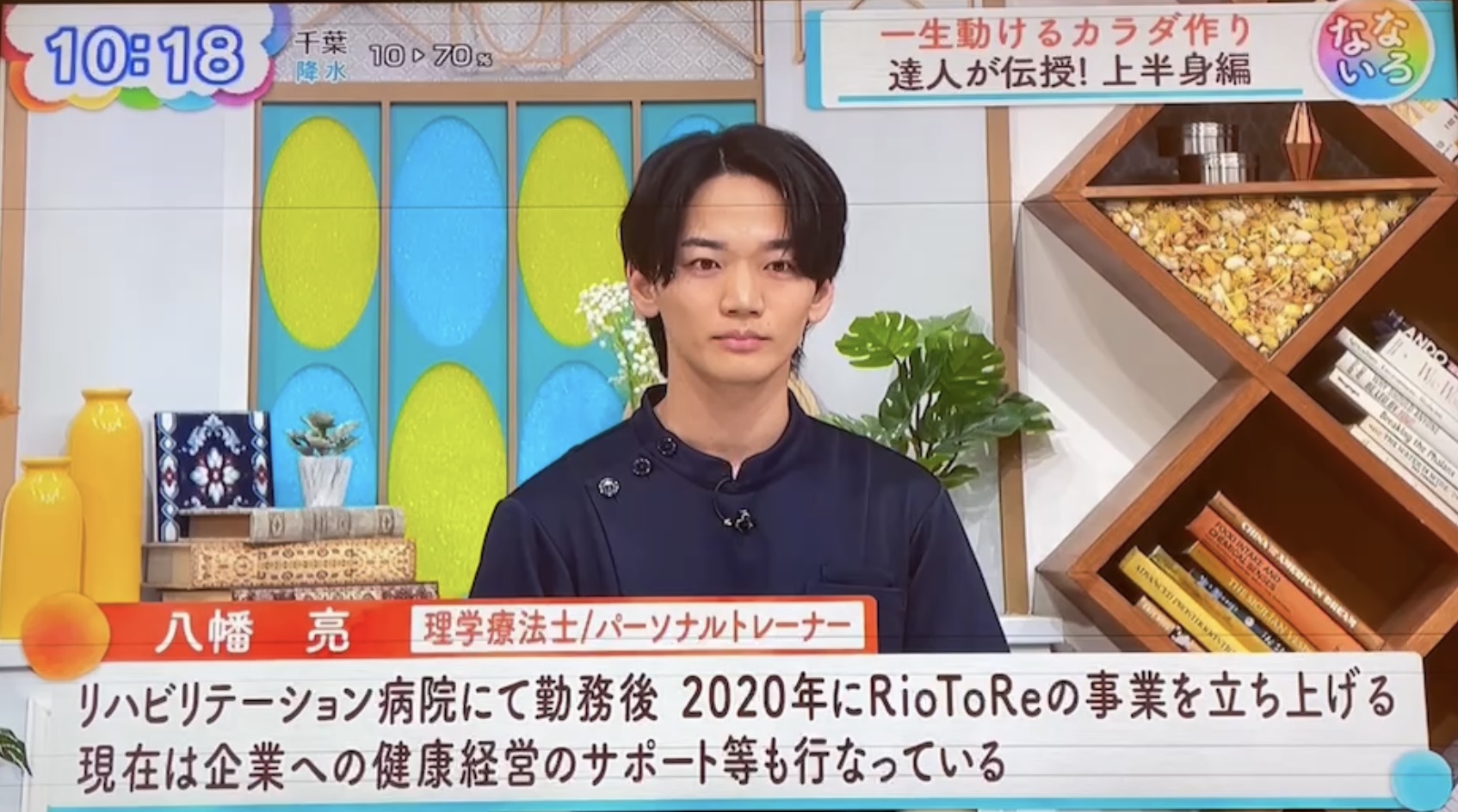

RioToRe(リオトレ)では、理学療法士による個別指導のもと、一人ひとりの体力レベルや膝の状態に合わせたオーダーメイドの運動プログラムを提供しています。専門家の目で正しいフォームをチェックしてもらえるため、効果的かつ安全に筋力強化を進めることができます。

また、定期的な評価により運動効果を確認しながら、段階的にプログラムを調整していくため、無理なく着実に筋力向上が図れます。膝痛の改善だけでなく、全身の健康維持や転倒予防にも効果的なプログラムです。

「一人で続ける自信がない」「正しいフォームで運動できているか不安」「より効果的な方法を知りたい」という方は、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。専門家のサポートがあれば、より安心して運動習慣を築いていくことができるでしょう。

まとめと継続への励まし

シニア世代の膝痛は、適切な筋力トレーニングによって予防・改善が可能です。本記事でご紹介した自宅でできる筋トレは、特別な器具も必要なく、今日から始められる手軽な方法ばかりです。大切なのは、自分の体力レベルに合ったメニューを選び、無理なく継続することです。

筋力トレーニングの効果は、一朝一夕には現れません。しかし、2〜3ヶ月継続することで、「階段の昇り降りが楽になった」「長時間歩いても膝が痛くならなくなった」といった変化を実感できるはずです。その積み重ねが、外出を楽しむ余裕や、趣味活動への参加意欲につながり、生活の質を大きく向上させます。

膝痛予防は、健康寿命を延ばし、いつまでも自分らしく活動的な生活を送るための重要な取り組みです。今日から、できることから始めてみませんか。あなたの積極的な一歩が、明るく健康的な未来への第一歩となるでしょう。